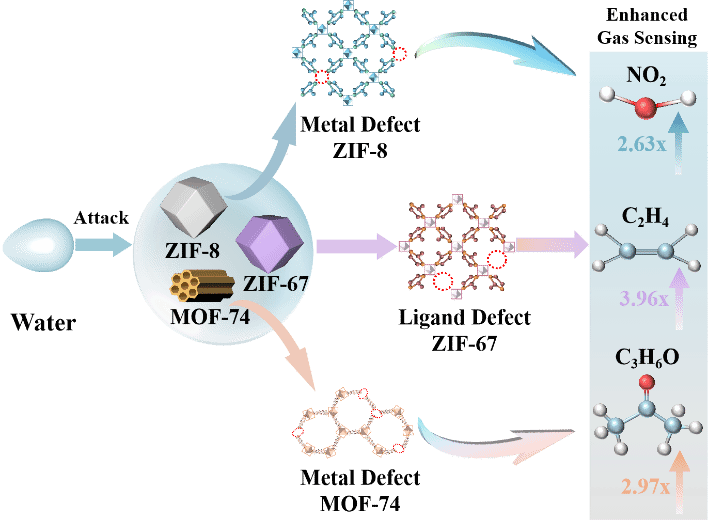

进展一:水诱导缺陷工程显著提升MOFs气体传感性能;

金属有机框架(MOFs)是一类具有高比表面积和可调控结构的多孔材料,在催化、气体吸附与传感等领域应用广泛。缺陷工程是提升其性能的关键策略之一,为了更系统地研究MOFs中不同缺陷类型的形成规律,亟需开发可推广的通用方法来精确调控缺陷的种类和浓度。

近日,化学化工学院功能分子器件团队在化学领域中国科学院一区TOP期刊Science China Chemistry发表了题为Water-Induced Defect Engineering in Metal-Organic Frameworks toward Enhanced Gas-sensing Performance的研究论文。该研究提出了一种温和且简便的水处理策略,能够在多种金属有机骨架(以下简称MOFs)中精准调控金属缺陷或配体缺陷。研究发现,由于不同MOFs在缺陷形成能上的差异,水处理能够选择性诱导金属位或配体位缺陷,从而显著提升其气敏性能:ZIF-67对乙烯的响应增强3.96倍,ZIF-8对二氧化氮的响应提高2.63倍,而MOF-74对丙酮的响应则提升2.97倍。该工作不仅阐明了缺陷形成能与缺陷类型之间的关联性,也为提升MOFs的气敏性能提供了新思路。海南大学化学化工学院秦梓喻副教授为该论文的第一作者及通讯作者、周威副教授及卢兴教授为该论文的共同通讯作者。海南大学化学化工学院为该论文的第一通讯单位。

论文链接:https://www.sciengine.com/SCC/doi/10.1007/s11426-025-2946-1

进展二:错层堆垛钴基三叠烯框架加速光催化二氧化碳还原反应;

金属有机框架(MOFs)因其可调控的结构和优异的电子特性成为理想的光催化材料。然而,精确控制其堆垛方式仍具挑战性,特别是热力学不稳定的错层ABC堆垛结构。传统观念认为催化活性主要由COOH中间体的自由能(ΔG*COOH)决定,但这一观点已难以解释许多实验现象。

围绕上述难题,化学化工学院功能分子器件团队在化学领域中国科学院一区TOP期刊Angewandte Chemie杂志上发表了题为Staggered ABC-Stacking Cobalt-Triptycene Framework for Accelerating CO2 Photoreduction的研究论文,并被选为封面论文。该研究在纯水相中合成了错层ABC堆剁的钴基三蝶烯框架,实现了高达90%的产率且具备一定的环境兼容性(在东坡湖、白沙门公园等自然水域采集的水样中亦可合成)。进一步地,研究团队通过密度泛函理论计算与分子动力学模拟和主成分分析进一步发现,CO生成速率与Ik值、光学带隙及ΔG*H等因素呈现强相关性,由此修正了以往认为ΔG*COOH是光催化性能主要因素的观点。这项研究为高效二氧化碳还原光催化剂的设计原理提供了理论依据。卢兴教授组2025级博士研究生吴俊豪、硕士研究生卢鑫慧为该论文的共同第一作者,海南大学卢兴教授、周威副教授以及王萧副研究员为该论文的共同通讯作者。海南大学化学化工学院为唯一通讯单位。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202513693

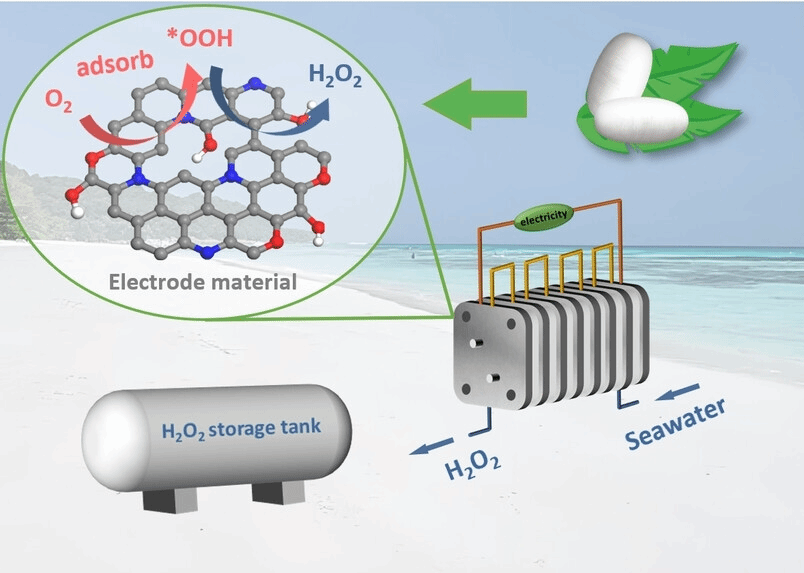

进展三:海水环境抗氯自掺杂纳米碳电合成过氧化氢催化剂设计;

过氧化氢(H₂O₂)作为一种绿色化学品,在环保、消毒和化工等领域应用广泛。当前工业生产主要依赖高能耗、高副产的蒽醌法,而电催化两电子氧还原(2e⁻ ORR)技术以氧气、电能和电解液为原料,具备过程清洁、操作简便的优点,是一种理想的替代路径。然而,传统酸或碱电解环境存在分离困难、腐蚀性强等问题。近年来,中性介质电合成因其反应条件温和、后处理简单等优势成为研究热点。

针对海水体系中氯离子干扰严重、H₂O₂合成效率低和稳定性不足的难题,化学化工学院功能分子器件团队开发了一种基于生物质蚕丝的氮氧自掺杂纳米多孔碳催化剂(NO-DC₇₀₀)。该催化剂实现了近100%的法拉第效率和4997 mg·L⁻¹·h⁻¹的H₂O₂产率,并能在高电流密度下稳定运行20小时以上,累积H₂O₂浓度达4.1 wt%。机理研究揭示,石墨氮与羟基协同调节反应中间体吸附能,有效促进两电子ORR路径。该研究为海水环境下高效、稳定电合成H₂O₂提供了新材料与设计思路,有望推动其在环境治理等领域的应用。相关成果以A Chlorine-Resistant Self-Doped Nanocarbon Catalyst for Boosting Hydrogen Peroxide Synthesis in Seawater为题发表于化学领域中国科学院一区TOP期刊Angewandte Chemie杂志,海南大学化学化工学院张建教授和卢兴教授为共同通讯作者。

文章链接:https://doi.org/10.1002/anie.202419049

进展四:柱状 1D 通道增强离子扩散助力钠金属电池;

在钠金属电池(SMBs)中,电解质中金属有机骨架(MOFs)孔结构的可调性增强了钠离子的传输和阴离子的选择性,然而这些孔隙结构的潜在机制,特别是离子传输和阴离子过滤的机制尚不清楚。

基于此,化学化工学院功能分子器件团队周威副教授与陕西科技大学黄文欢教授合作,开发了两种具有规整一维通道结构的锌基唑杂化框架(AHF)。研究显示,所制备的MOF基电解质材料BPDC@PH在35°C下离子迁移数达到0.87,离子电导率为7.74 × 10⁻⁴ S·cm⁻¹,并在1.0 mA·cm⁻⟡电流密度下实现了超过1000小时的稳定循环,性能与现有MOF基电解质相当。通过密度泛函理论计算与分子动力学模拟发现,扩大的AHF-BPDC通道有效促进了Na⁺的扩散及TFSI⁻的吸附,其Na⁺扩散系数达到5.733 × 10⁻¹⁰ m⟡·s⁻¹。富含NaF的固体电解质界面(SEI)层有效促进了钠离子的均匀沉积,提升了电化学性能与循环稳定性,这一性能在软包电池中也得到验证。该研究不仅从机制上揭示了MOF通道中静电约束对金属离子迁移行为的影响,也为设计高性能固态钠金属电池电解质提供了新方向。相关研究成果以为题Enhanced Ionic Diffusion via Refined Pillared 1D Channels for Sodium Metal Batteries发表在材料领域中国科学院一区TOP期刊Advanced Functional Materials杂志上,并被选为封面论文。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202420572

进展五:超稳定同轴金属-氮-碳单原子催化剂设计;

在酸性条件下,通过双电子氧还原反应(2e-ORR)电合成过氧化氢(H2O2)是有前景的。然而,构建一种高效耐酸的2e-ORR电催化剂至关重要,但也极具挑战性。

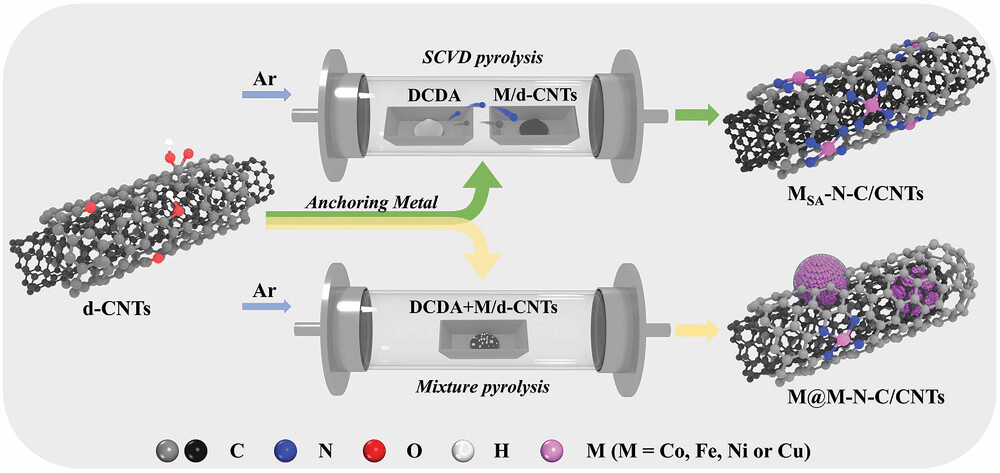

针对酸性环境下电催化剂稳定性差、氧还原反应动力学缓慢等关键问题,化学化工学院功能分子器件团队提出了一系列创新设计策略,以精准调控氧物种在活性位点上的吸附与还原行为。团队发展了一种基于“分离气相化学沉积”的普适性方法,在碳纳米管载体上构筑同轴钴-氮-碳单原子催化剂。所制备的同轴结构单原子催化剂在酸性电解液中展现出优异的氧还原活性、选择性与长期稳定性,实现了超过100小时的稳定高效电合成过氧化氢性能。相关成果以Coaxial Metal-Nitrogen–Carbon Single-Atom Catalysts Boost Acid Hydrogen Peroxide Production为题发表于材料领域中国科学院一区TOP期刊Advanced Functional Materials杂志,海南大学化学化工学院张建教授、卢兴教授为该论文的通讯作者。

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202419220

进展六:三维交联碳纳米网催化剂实现高效酸性条件下过氧化氢电合成;

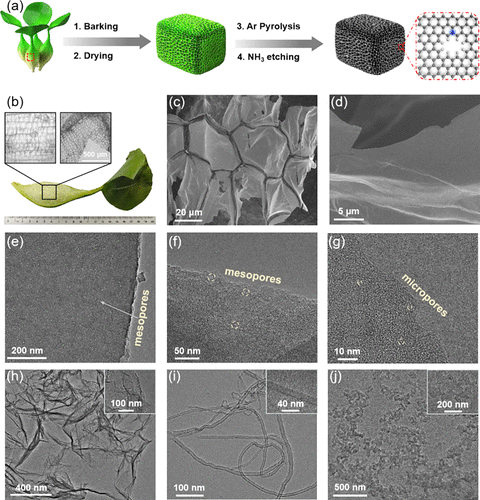

通过双电子氧还原反应(2e⁻ ORR)电合成过氧化氢(H₂O₂)为当前能耗较高的蒽醌法提供了一种绿色可持续的替代途径。然而,在酸性和空气供给条件下开发廉价高效的电催化剂仍面临挑战。基于此,化学化工学院功能分子器件团队利用生物质为前驱体,经氨气刻蚀合成了一种三维交联氮掺杂碳纳米网(3D-N-CNW)电催化剂。该材料在酸性环境和空气供氧条件下表现出优异的两电子氧还原性能,远超传统纳米碳材料,如碳微球、碳纳米管、石墨烯等。3D-N-CNW在流动电解槽中实现了高达4289 mg·L-1·h-1的过氧化氢产率和约93%的选择性,并能在实际条件下快速降解有机污染物。该工作提出了低成本、可规模化制备生物质碳电催化剂的新策略,为酸性条件下绿色高效电合成H₂O₂及环境治理提供了新思路。相关成果以Highly Efficient Acidic Electrosynthesis of Hydrogen Peroxide in Air-Fed Conditions Accelerated by a Three-Dimensional Cross-Linked Carbon Nanoweb Catalyst为题发表于化学领域中国科学院一区ACS Sustainable Chemistry & Engineering杂志上,海南大学化学化工学院张建教授、卢兴教授为该论文的通讯作者。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.5c01373

进展七:机械互锁晶体框架-合成、结构设计与应用;

机械互锁晶体框架(以下简称MICFs)是网状材料的一个独特分支,其通过机械互锁而非传统的共价键结合来组装。与通过强化学键连接的传统框架不同,MICFs的结构完整性和复杂性来源于离散分子组分的非共价、拓扑纠缠。这些框架展现出结晶多孔结构,具有高比表面积、可调节孔径和优异的稳定性,能够实现构建单元的精确空间排列,并可实现多种功能。MICFs通常通过分子自组装合成,在最佳配位环境和配体设计下,互锁结构会自发形成。根据分子组分和组装条件的不同,所得结构可以从简单的互锁基元到复杂的多环拓扑结构。目前,缺乏系统性的总结与深入探讨。

围绕上述问题,化学化工学院功能分子器件团队基于课题组的前期的研究成果(W. Zhou, X. Lu, et. al. CCS Chemistry, 2024, 6, 2866–2875),系统地回顾了MICFs的研究进展,重点关注其结构类型、合成策略、特征性质和功能应用。在化学领域中国科学院一区Top期刊Coordination Chemistry Reviews上发表题为Mechanically interlocked crystalline frameworks: Synthesis, structural design, and applications的综述论文。该文系统总结了机械互锁晶体框架(以下简称MICFs)在结构分类、合成方法、基本物理化学性质和功能应用方面的最新进展,为这一新兴领域的未来研究和创新提供了全面的参考。海南大学化学化工学院2024级博士研究生邱吉霞为该论文的第一作者,卢兴教授、周威副教授、张盛副教授为该论文的共同通讯作者,海南大学化学化工学院为该论文的唯一通讯单位。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525006721?via%3Dihub

进展八:碳基材料电催化氧还原反应的“四步走”和“两步走”;

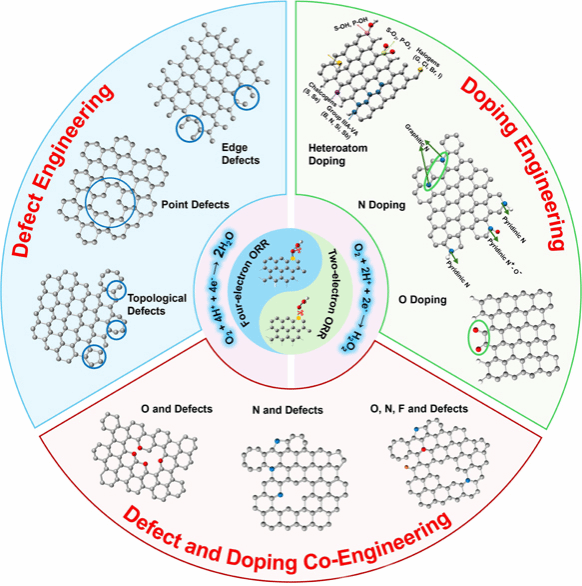

日益增长的全球能源需求加大了对清洁可持续能源的迫切需求,因此探索替代能源解决方案势在必行。氧还原反应(ORR)作为电化学能量转换与化学合成的核心过程,通过四电子和二电子两种途径进行:四电子路径是燃料电池和金属-空气电池中的关键阴极反应,主产物为水,具有高电子转移效率和显著能量释放,适用于高性能能源系统;二电子路径则可用于直接合成过氧化氢(H₂O₂),为工业蒽醌工艺提供绿色、安全且经济的替代路线。当前ORR研究的关键挑战在于开发低成本、高效率的电催化剂,以实现对反应路径的选择性调控。

论文链接:https://www.chinesechemsoc.org/doi/10.31635/renewables.025.20240007

基于此,功能分子器件团队对碳材料在电催化氧还原反应(ORR)中的“4电子路径”(还原成水)与“2电子路径”(生成过氧化氢)进行了系统梳理与比较。相关成果以Engineering Carbonaceous Materials for Electrochemical Four-Electron and Two-Electron Oxygen Reduction Reactions为题发表于国际一流科学期刊Renewables杂志上,论文第一作者为2025级博士研究生李芳秀,海南大学化学化工学院赵思琪副研究员、张建教授、卢兴教授为该论文的通讯作者。海南大学化学化工学院为唯一通讯单位。

撰稿:张建、秦梓瑜、周威

编辑:李诗琪

审核:潘福生