近期,能源胶体与界面化学团队在水系二次离子电池领域取得系列研究进展,围绕电解质开发与界面调控两大核心方向,在电极/电解质界面工程、深共晶电解液设计及水系准固态电解质开发等方面取得系列突破。

进展一:人工SEI层实现电解质/电极界面行为调控

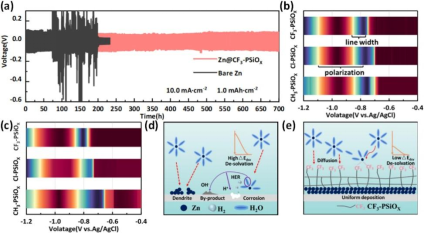

为解决传统水系电解液中SEI膜难以稳定构建的难题,团队开发了一系列功能化基团修饰的人工SEI层用以调控电解质/电极界面行为。首先,通过"两步自组装"技术构建一种自组装聚硅烷人工SEI层。研究发现,通过硫锌键锚定基底,功能基团调控离子传输,所制备的SEI层通过“捕获-扩散-沉积”三步机制,能够有效调控Zn²⁺动力学行为,同时阻断水分子接触,抑制枝晶和腐蚀,实现高达99.8%的库伦效率(1500次循环)。相关成果以“Self-Assembled Polysilane Artificial Solid Electrolyte Interphase Layer Towards Highly Reversible Zinc Electrochemistry”为题发表于Chemical Engineering Journal(DOI:10.1016/j.cej.2024.153902, 第一作者是联合培养博士生张霄,通讯作者是山东大学郑利强教授、高新培教授。

此外,团队基于疏水/亲水平衡构筑得到了二维氟化锌卟啉共价有机框架(Zn-TFTDA COF)人工SEI层,该结构利用疏水氟单元阻隔副反应,同时通过亲锌卟啉位点加速Zn²⁺脱溶剂化,构建连续离子通道,实现了充放电过程沉积动力学的优化。相关成果以“Fluorinated Zn-porphyrin covalent organic frameworks with optimized hydrophobic/hydrophilic balance towards stable Zn anodes”为题发表于Chemical Engineering Journal(DOI:10.1016/j.cej.2024.159182, 第一作者是博士生李霞,通讯作者是鲁飞教授、哈尔滨理工大学陈桢教授、高新培教授。

进展二:深共晶电解液设计优化锌负极界面化学

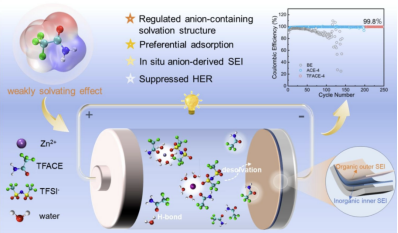

针对传统水系锌离子电池中锌枝晶生长和副反应频发的问题,团队创新提出氢键供体调控策略,开发出基于三氟乙酰胺(TFACE)的水合共晶电解液(HEEs)。该电解液通过弱溶剂化效应促使阴离子主导Zn²⁺配位,形成稳定的阴离子衍生SEI膜,有效抑制水分子与锌负极接触。实验表明,对称电池在0.5 mA·cm⁻²条件下实现2400小时超长稳定循环,库伦效率达99.8%。相关成果以“Weakly Solvating Effect Optimized Hydrated Eutectic Electrolyte towards Reliable Zinc Anode Interfacial Chemistry”为题发表于Journal of Colloid and Interface Science(DOI: 10.1016/j.jcis.2025.02.076, 第一作者是联合培养博士生徐心铭,通讯作者是苏龙副研究员、宁德时代王瀚森博士、高新培教授。

在此基础上,团队进一步研究发现,引入甲基取代基的四甲基脲氢键供体可增强疏水性并优化氢键网络和离子溶剂化结构,并且,得益于甲基取代基固有的疏水性,设计的深晶电解液表现出降低界面张力和提高的界面润湿性。相关成果以“Electron-donating effect regulated hydrated eutectic electrolytes towards stable aqueous zinc-ion batteries”为题发表于Chemical Engineering Science (DOI: 10.1016/j.ces.2024.121080, 第一作者是硕士研究生陈亮丹、博士生李霞,通讯作者是苏龙副研究员、高新培教授。

进展三:水系准固态电解质开发

水系锌离子电池在高倍率充放电过程中易因剧烈产热引发热失控风险,严重威胁电池安全性。为突破这一瓶颈,团队创新设计了一种基于聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)的智能响应型双网络水凝胶电解质。该材料通过精准调控低临界溶液温度(LCST),展现出独特的温度门控特性:常温状态下(<LCST),其三维多孔网络维持高效锌离子传输通道;当异常温升触发LCST阈值时,分子内氢键重构引发网络收缩效应,动态阻断离子迁移路径,实现自主热保护机制。值得注意的是,这种相变行为具有完全可逆性,冷却后结构可自发恢复。这种兼具传统凝胶电解质优势与智能温控功能的新型材料,有望为开发本质安全的储能系统提供新范式。相关成果以“Thermoresponsive gel polymer electrolytes for smart rechargeable zinc-ion batteries”为题发表于Chemical Communications(DOI: 10.1039/D4CC06723A, 第一作者是硕士研究生张新童,通讯作者是谷慧博士、鲁飞教授。

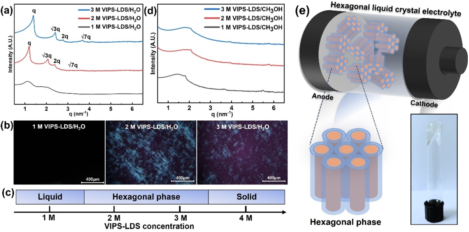

此外,团队利用表面活性剂自组装策略构筑了一种具有六角相态的液晶电解质,该液晶电解质在有序自组装结构下,能构建高效离子传输通道,实现高离子电导率。同时,其自支撑特性赋予了电解质良好机械性能,可解决液态电解质易泄露的缺陷。实验显示,基于六角液晶电解质的水系锂离子电池,展现出良好的循环稳定性,在多次充放电循环后,仍具有较高的容量保持率。相关成果以“Hexagonal liquid crystals as emerging quasi solid-state electrolytes for aqueous lithium-ion batteries”为题发表于Chemical Engineering Journal(DOI: 10.1016/j.cej.2024.157794, 第一作者是硕士研究生任韦蓉,通讯作者是苏龙副研究员、山东大学郑利强教授、鲁飞教授。

上述研究得到了国家自然科学基金(22102090、22362014、22262011、22272090)、海南省自然科学基金(224RC442)、海南大学科研启动经费(KYQD(ZR)-21127、KYQD(ZR)-22047)等基金项目的资助。

撰稿: 苏龙

编辑:李诗琪

审核:潘福生